2018年01月02日

奈良・東大寺

恒例、奈良の東大寺に初詣へ今年も元日から行ってきました。

相変わらず凄い人出で殆どが近隣諸国や欧米人で大仏さんの人気ぶりが伺えと言うもの。

殆ど毎年東大寺には元日から行ってるので、偉大なるマンネリですが、年が行くとこのマンネリも気になりません。

今年は戌年で私は年男です。

鹿ものんびり昼寝中。

そう言えば散歩中の子犬に鹿が体当たりしてる光景を途中で見かけました。

今年は戌年なのに罰あたりな鹿です。

偉大なるマンネリと言えばお正月の2日目は京都の錦天満宮にまたまたお詣りの予定です。

2017年01月05日

平成29年初詣

平成29年初詣の元日は東大寺へ

神戸から阪神なんば線の快速急行で1時間15分で座ったまま近鉄奈良駅に行けるので大概毎年元日はお参りしています。

大勢の参拝客の半数くらいは外国人でした。

多くの鹿は外国人にもとても人気があります。

大仏殿の左外側に座っている「おびんずるさん」を撫でると身体の悪いところを癒してくれると言われているので、私は左手と左足を撫でてきました。

今年のお正月は暖かく天気も良く初詣にはうってつけでした。

2日は京都へ

2日は恒例京都の錦天満宮へ初詣へ

私には相性がいい天満宮なのでいつもお札を買います。

境内の牛さんも撫でると身体の気になる部位に効果があると言われているので、最近左肩が凝り左足もだるくなることがあるので、牛のその部分を撫でてきました。

京都に泊まる折には必ず食べに行くのが三条木屋町下がる「じろく亭」です。酒蔵「黄桜」の直営店で黄桜のお酒はほとんど揃っています。

京都なので新鮮なお魚はあまり期待できませんが、煮物や京料理はやはり美味しくて安い。

おばんざいセット 1,000円

造り酒屋さんなので「かす汁」は絶妙の味

炙り寒ぶりと柔らか大根煮

流行の白麹に漬けた鶏のから揚げはジューシーで柔らかい。

京都 黄桜 じろく亭 https://r.gnavi.co.jp/k041402/

神戸から阪神なんば線の快速急行で1時間15分で座ったまま近鉄奈良駅に行けるので大概毎年元日はお参りしています。

大勢の参拝客の半数くらいは外国人でした。

多くの鹿は外国人にもとても人気があります。

大仏殿の左外側に座っている「おびんずるさん」を撫でると身体の悪いところを癒してくれると言われているので、私は左手と左足を撫でてきました。

今年のお正月は暖かく天気も良く初詣にはうってつけでした。

2日は京都へ

2日は恒例京都の錦天満宮へ初詣へ

私には相性がいい天満宮なのでいつもお札を買います。

境内の牛さんも撫でると身体の気になる部位に効果があると言われているので、最近左肩が凝り左足もだるくなることがあるので、牛のその部分を撫でてきました。

京都に泊まる折には必ず食べに行くのが三条木屋町下がる「じろく亭」です。酒蔵「黄桜」の直営店で黄桜のお酒はほとんど揃っています。

京都なので新鮮なお魚はあまり期待できませんが、煮物や京料理はやはり美味しくて安い。

おばんざいセット 1,000円

造り酒屋さんなので「かす汁」は絶妙の味

炙り寒ぶりと柔らか大根煮

流行の白麹に漬けた鶏のから揚げはジューシーで柔らかい。

京都 黄桜 じろく亭 https://r.gnavi.co.jp/k041402/

2016年11月04日

女人高野 慈尊院

弘法大師〈空海)の御母公をお祀りする九度山の慈尊院に行きました。

慈尊とは弥勒菩薩の別名で、ご本尊は木造弥勒菩薩座像(国宝)です。

当時は高野山の七里四方は女人禁制なので紀の川のほとり九度山にお母さんのために慈尊院を建立したとと言う(816年)。

今は世界遺産にも指定され、平山郁夫画伯が書いた石の書も境内にはありました。

多宝塔

鐘楼

NHKの大河ドラマ「真田丸」ブームで九度山への道は九度山町に入ると凄い渋滞で全然進まないので、諦めて逆走。紀の川を大きく迂回して慈尊院に行きました。参拝客も少なく駐車場も空いてました。

こじんまりした境内はそれでも何だかパワーポイントのような雰囲気でとても心が癒されました。

女人高野だけあって、安産や子宝祈願のためか、こちらの絵馬は乳房です。

拝殿

昨年の同じ時期にも九度山を訪れましたが、まだ大河ドラマが放映されてない時期だったので人も少なくゆっくり散策出来ました。

そして昨年も買った「紀の川柿」をJA紀の川の道の駅で今年も買いました。中身が黒くとても甘い柿です。なんばの高島屋で買うと凄い高価らしいのですが、現地で買うと6個で450円でした。

慈尊院 http://jison-in.org/about/top.html

慈尊とは弥勒菩薩の別名で、ご本尊は木造弥勒菩薩座像(国宝)です。

当時は高野山の七里四方は女人禁制なので紀の川のほとり九度山にお母さんのために慈尊院を建立したとと言う(816年)。

今は世界遺産にも指定され、平山郁夫画伯が書いた石の書も境内にはありました。

多宝塔

鐘楼

NHKの大河ドラマ「真田丸」ブームで九度山への道は九度山町に入ると凄い渋滞で全然進まないので、諦めて逆走。紀の川を大きく迂回して慈尊院に行きました。参拝客も少なく駐車場も空いてました。

こじんまりした境内はそれでも何だかパワーポイントのような雰囲気でとても心が癒されました。

女人高野だけあって、安産や子宝祈願のためか、こちらの絵馬は乳房です。

拝殿

昨年の同じ時期にも九度山を訪れましたが、まだ大河ドラマが放映されてない時期だったので人も少なくゆっくり散策出来ました。

そして昨年も買った「紀の川柿」をJA紀の川の道の駅で今年も買いました。中身が黒くとても甘い柿です。なんばの高島屋で買うと凄い高価らしいのですが、現地で買うと6個で450円でした。

慈尊院 http://jison-in.org/about/top.html

2016年04月03日

満開の桜

ぽかぽか陽気でお天気もいいので、奈良の東大寺へ「東大寺香」と言う伽羅の香りがいいお線香を買いに出掛けました。

大仏殿の広いお庭にも桜がありほぼ満開でした。

それしにても中国をはじめ欧米人の観光客が日本人よりも多い感じで皆さん桜と大仏さんを楽しんでいました。

大仏殿の中のショップにしか東大寺香はないので拝観料が必用です。820円、ちょっと買いだめしました。

毎朝仏壇にお線香をあげていますが、東大寺香ならしばらく室内にいい香りが漂っているので、「あれ?お線香あげたかな、忘れてるのかな?」と物忘れが多くなってきた昨今の私には確認ができて便利です。

ぽかぽか陽気の境内では鹿も居眠りをしていて観光客が口元に鹿せんべいを持って行っても無視して食べませんでした。

盧舎那仏もいつもの半分眠ってるような相変わらずのお顔です。

いつもは立ち寄らない東大寺のお隣の氷室神社も桜が満開でした。

ただ、奈良公園の桜も近所の桜も殆どが「染井吉野」と言う品種でちょっと芸がない感じがします。

染井吉野は自力では子孫が残せない木です。

人気作家・宮部みゆきの「桜ほうさら」上下2巻文庫本では染井吉野が生まれた背景がフィクションの物語とともに描かれていて面白い。

宮部によると染井は江戸の地名、吉野は花魁の吉野大夫から来ていると説明している。

奈良へ行くまでの住川沿いの桜もほぼ満開。

夙川や芦屋川ほどではありませんが住吉川にもちょっとせこい桜並木があります。

中国が原産地のモクレン、白や紫の花がありますが、ヨーロッパ人がジャパニーズ・マグノリアと紹介したので日本が原産だと勘違いされてる

そうです。

これからの季節は小さな花々も様々咲いて通り沿いを華やかに彩ってくれますね。

可憐なスミレ。

阪神と近鉄が相互乗り入れしてるので神戸から快速急行で座ったまま近鉄奈良へ行けるようになったので便利です。

それに奈良交通のバスもピタパが使えるようになったしね。

因みに京都市営バスも最近ピタパが使えるおうになりました。

大仏殿の広いお庭にも桜がありほぼ満開でした。

それしにても中国をはじめ欧米人の観光客が日本人よりも多い感じで皆さん桜と大仏さんを楽しんでいました。

大仏殿の中のショップにしか東大寺香はないので拝観料が必用です。820円、ちょっと買いだめしました。

毎朝仏壇にお線香をあげていますが、東大寺香ならしばらく室内にいい香りが漂っているので、「あれ?お線香あげたかな、忘れてるのかな?」と物忘れが多くなってきた昨今の私には確認ができて便利です。

ぽかぽか陽気の境内では鹿も居眠りをしていて観光客が口元に鹿せんべいを持って行っても無視して食べませんでした。

盧舎那仏もいつもの半分眠ってるような相変わらずのお顔です。

いつもは立ち寄らない東大寺のお隣の氷室神社も桜が満開でした。

ただ、奈良公園の桜も近所の桜も殆どが「染井吉野」と言う品種でちょっと芸がない感じがします。

染井吉野は自力では子孫が残せない木です。

人気作家・宮部みゆきの「桜ほうさら」上下2巻文庫本では染井吉野が生まれた背景がフィクションの物語とともに描かれていて面白い。

宮部によると染井は江戸の地名、吉野は花魁の吉野大夫から来ていると説明している。

奈良へ行くまでの住川沿いの桜もほぼ満開。

夙川や芦屋川ほどではありませんが住吉川にもちょっとせこい桜並木があります。

中国が原産地のモクレン、白や紫の花がありますが、ヨーロッパ人がジャパニーズ・マグノリアと紹介したので日本が原産だと勘違いされてる

そうです。

これからの季節は小さな花々も様々咲いて通り沿いを華やかに彩ってくれますね。

可憐なスミレ。

阪神と近鉄が相互乗り入れしてるので神戸から快速急行で座ったまま近鉄奈良へ行けるようになったので便利です。

それに奈良交通のバスもピタパが使えるようになったしね。

因みに京都市営バスも最近ピタパが使えるおうになりました。

2016年01月05日

京都へ初詣

お正月の2日は、これもまた恒例の京都の錦天満宮に初詣に行きました。

新京極の寺町には商店の間に多くのお寺が並び地味なので見過ごすほどです。

いつものことですが、落語発祥の寺「浄土宗西山深草派・総本山誓願寺」ではお線香を買いました。東大寺では値下がりしてたのですが、誓願寺のお線香は200円値上がりして1,200円でした。

寺町では和泉式部ゆかりの「誠心院」にも入ってみました。

和泉式部の墓所があるのが誠心院です。

和泉式部日記でも知られていますが、私は読んだことがありません。

確か百人一首にも選ばれてましたね。

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に

いまひとたびの あふこともがな

同じ寺町には通りの名前にもなっている「蛸薬師」もあり、本堂の蛸は皆に撫でられこれもピッカピカになっていました。

寺町散策の後は、これも恒例三条木屋町下がるの黄桜直営店「じろく亭」で食事です。

この店の名物「京のおばんざいセット」

伏見の造り酒屋だけにやはり日本酒が美味しい

甘い大根の炊いたんの上に炙りブリが乗ってます。

若狭のサバのへしこの浅漬け

酒屋さんだけにかす汁鍋は美味しくて温まります。

これは食べた後の残骸ですが・・・。

じろく亭の「さつまいもと黒豆のサラダ」は1年中あってさっぱりした甘さが美味しい

このお店のお客の年齢層は比較的高く、男性のほうが多いのはやはり日本酒の酒蔵だからでしょうか。

黄桜の地ビールもありますが、黄桜製品のほぼ全部がそろっています。

異なったお酒の3種類飲み比べ、でも味の違いは分かりませんでした。

ゆったりした椅子とテーブル、掘りごたつの座敷もカウンターもテーブルも有り、気に入ってます。

京都で宿泊する時はいつもお邪魔しています。

10%の割引もありますよ。

5時~。

じろく亭 http://www.kizakura.co.jp/ja/j_top.cgi?id=1

新京極の寺町には商店の間に多くのお寺が並び地味なので見過ごすほどです。

いつものことですが、落語発祥の寺「浄土宗西山深草派・総本山誓願寺」ではお線香を買いました。東大寺では値下がりしてたのですが、誓願寺のお線香は200円値上がりして1,200円でした。

寺町では和泉式部ゆかりの「誠心院」にも入ってみました。

和泉式部の墓所があるのが誠心院です。

和泉式部日記でも知られていますが、私は読んだことがありません。

確か百人一首にも選ばれてましたね。

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に

いまひとたびの あふこともがな

同じ寺町には通りの名前にもなっている「蛸薬師」もあり、本堂の蛸は皆に撫でられこれもピッカピカになっていました。

寺町散策の後は、これも恒例三条木屋町下がるの黄桜直営店「じろく亭」で食事です。

この店の名物「京のおばんざいセット」

伏見の造り酒屋だけにやはり日本酒が美味しい

甘い大根の炊いたんの上に炙りブリが乗ってます。

若狭のサバのへしこの浅漬け

酒屋さんだけにかす汁鍋は美味しくて温まります。

これは食べた後の残骸ですが・・・。

じろく亭の「さつまいもと黒豆のサラダ」は1年中あってさっぱりした甘さが美味しい

このお店のお客の年齢層は比較的高く、男性のほうが多いのはやはり日本酒の酒蔵だからでしょうか。

黄桜の地ビールもありますが、黄桜製品のほぼ全部がそろっています。

異なったお酒の3種類飲み比べ、でも味の違いは分かりませんでした。

ゆったりした椅子とテーブル、掘りごたつの座敷もカウンターもテーブルも有り、気に入ってます。

京都で宿泊する時はいつもお邪魔しています。

10%の割引もありますよ。

5時~。

じろく亭 http://www.kizakura.co.jp/ja/j_top.cgi?id=1

2016年01月04日

元日の初詣

2016年の元日の初詣は恒例・奈良の大仏さんです。

半数以上は東アジアからの外国人でした。

なぜか奈良公園の鹿たちは食欲不振で寝転んでる鹿が多かった。

大仏殿の前の国宝八角灯籠

東大寺の山門には運慶・快慶の大きな仁王さんが有名ですね。

阿吽のうちの阿形が撮りやすかったので。

大仏殿の中は撮影禁止ではないのですが、何せ大仏さんは大きいしライトアップもされてないので、見えるかな?

大仏さんの右隣には不空羂索漢音、これも相当大きい。

左隣には如意輪観音

大仏殿の前の向かって右手には皆に撫でられてピカピカになった「おびんずるさん」が座ってます。

東大寺の境内には元々西塔と東塔の二つの五重の塔がありました。塔の九輪を再現したものが回廊の後ろに光ってました。

大仏殿に行けば必ずお札などを販売してる売店でお線香を買います。香りがとてもいいのです。確か千円だったはずが何故か820円に値下がりしてました。東大寺香

帰りに山門横の東大寺ミュージアムにも寄りました。

大仏殿入場料とセットなら800円です。

大仏殿だけなら500円です。

半数以上は東アジアからの外国人でした。

なぜか奈良公園の鹿たちは食欲不振で寝転んでる鹿が多かった。

大仏殿の前の国宝八角灯籠

東大寺の山門には運慶・快慶の大きな仁王さんが有名ですね。

阿吽のうちの阿形が撮りやすかったので。

大仏殿の中は撮影禁止ではないのですが、何せ大仏さんは大きいしライトアップもされてないので、見えるかな?

大仏さんの右隣には不空羂索漢音、これも相当大きい。

左隣には如意輪観音

大仏殿の前の向かって右手には皆に撫でられてピカピカになった「おびんずるさん」が座ってます。

東大寺の境内には元々西塔と東塔の二つの五重の塔がありました。塔の九輪を再現したものが回廊の後ろに光ってました。

大仏殿に行けば必ずお札などを販売してる売店でお線香を買います。香りがとてもいいのです。確か千円だったはずが何故か820円に値下がりしてました。東大寺香

帰りに山門横の東大寺ミュージアムにも寄りました。

大仏殿入場料とセットなら800円です。

大仏殿だけなら500円です。

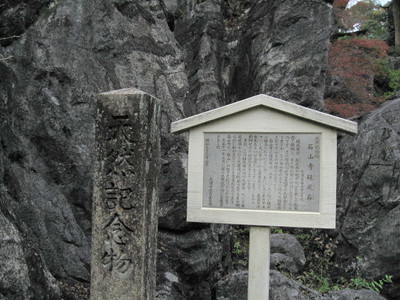

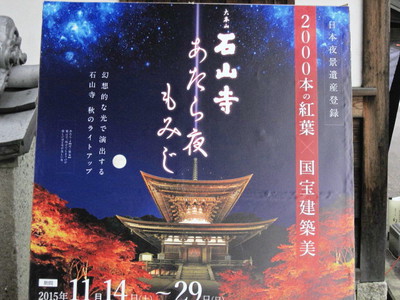

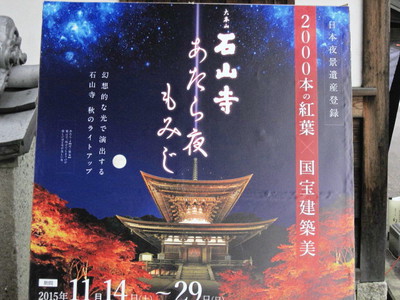

2015年11月23日

石山寺の紅葉

紫式部jが源氏物語を書いた(と言われる)滋賀の石山寺に紅葉を見に行きました。

本堂・源氏の間の式部の人形。

聖武天皇の勅願で天平時代に良辨僧正が開基したと言う大本山・石山寺は観音様がご本尊。本堂と多宝塔が国宝に指定されています。

多宝塔と紅葉。

ただ、今年の秋は一気に気温が下がることがなかったので、全山紅葉とは行かずにマダラに紅葉してると言うちょっと残念な結果にはなりました。

参道の両側には紅葉やカエデの木はたくさんあるのですが、ここもマダラに色づいてる感じです。

かなり広い境内は文字どうり多くの石が積み重なっておりそれが石山寺の所以にもなっています。天然記念物の硅灰石の塊。

秋のライトアップと同時に紫式部の宝物も展示されていて時期的にはピッタリのタイミングだったのですが・・・・

本堂の回廊から見下ろした紅葉。

ただ境内が広大なので他にも色んな花が楽しめました。

紅い寒ツバキ

ピンクの寒ツバキ

柿色のサンザシの実

紫のムラサキシキブの実

菖蒲園の滝

西国巡礼十三番の札所でもある石山寺はまた花の寺でもあります。

国宝の本堂

本堂の内部

紫式部の石像もありました。

山門の東大門は立派で仁王さんも睨みをきかせています。

休日に行ったので境内はかなりの参拝客がいましたが、口々に今年の紅葉はハッキリしないと・・・・・私もかなりの感動を期待してたのですが、ね。

石山寺公式HP http://www.ishiyamadera.or.jp/

本堂・源氏の間の式部の人形。

聖武天皇の勅願で天平時代に良辨僧正が開基したと言う大本山・石山寺は観音様がご本尊。本堂と多宝塔が国宝に指定されています。

多宝塔と紅葉。

ただ、今年の秋は一気に気温が下がることがなかったので、全山紅葉とは行かずにマダラに紅葉してると言うちょっと残念な結果にはなりました。

参道の両側には紅葉やカエデの木はたくさんあるのですが、ここもマダラに色づいてる感じです。

かなり広い境内は文字どうり多くの石が積み重なっておりそれが石山寺の所以にもなっています。天然記念物の硅灰石の塊。

秋のライトアップと同時に紫式部の宝物も展示されていて時期的にはピッタリのタイミングだったのですが・・・・

本堂の回廊から見下ろした紅葉。

ただ境内が広大なので他にも色んな花が楽しめました。

紅い寒ツバキ

ピンクの寒ツバキ

柿色のサンザシの実

紫のムラサキシキブの実

菖蒲園の滝

西国巡礼十三番の札所でもある石山寺はまた花の寺でもあります。

国宝の本堂

本堂の内部

紫式部の石像もありました。

山門の東大門は立派で仁王さんも睨みをきかせています。

休日に行ったので境内はかなりの参拝客がいましたが、口々に今年の紅葉はハッキリしないと・・・・・私もかなりの感動を期待してたのですが、ね。

石山寺公式HP http://www.ishiyamadera.or.jp/

2015年10月20日

総本山 根来寺

粉河寺の南、岩出市の真言密教の総本山・根来寺(ねごろでら)に行きました。

国宝の大塔。

粉河寺と同じ興教大師が開祖です。1126年。

学問の寺としても有名で全国から僧侶が集まり、やがて警護のための僧兵の勢力も強大になり、秀吉に恐れられた結果、根来攻めに合い、焼失してしまいました。

本堂。

本堂内の興教大師像。

その後、復興して現在の根来寺が再建されました。

本堂からだいぶ離れた南にある大門。その距離からも往時の根来寺の広大な敷地が想像されます。大きな壮大な大門でした。

大門内の二体の仁王像。阿吽のうち阿形像。

阿吽のもう一方の吽形像。

境内には多くの塔頭が有り、見どころたっぷりです。

国の名勝に指定されている本坊の庭園。

密教なので行者のための設備もあります。

先ずは水垢離をして身を清めます。

行者堂の中の護摩を炊く場所。

役行者(えんのぎょうじゃ)像。

行者堂の隣には聖天堂があり、ここからは浄土池が目の前に開けています。

浄土池の反対側から聖天堂を眺める。

境内には身代わり観音もあり、お堂の中には七福神も並んでいます。

小さな漢音さまに水をかけ、身体の痛むところをタワシでこすると治ると言われてるとか。

帰り道にはこんな提灯が・・・。

桜と紅葉の名所らしいけれどまだ季節はずれ。境内で酔芙蓉を見つけました。

根来寺 公式HP http://www.negoroji.org/

国宝の大塔。

粉河寺と同じ興教大師が開祖です。1126年。

学問の寺としても有名で全国から僧侶が集まり、やがて警護のための僧兵の勢力も強大になり、秀吉に恐れられた結果、根来攻めに合い、焼失してしまいました。

本堂。

本堂内の興教大師像。

その後、復興して現在の根来寺が再建されました。

本堂からだいぶ離れた南にある大門。その距離からも往時の根来寺の広大な敷地が想像されます。大きな壮大な大門でした。

大門内の二体の仁王像。阿吽のうち阿形像。

阿吽のもう一方の吽形像。

境内には多くの塔頭が有り、見どころたっぷりです。

国の名勝に指定されている本坊の庭園。

密教なので行者のための設備もあります。

先ずは水垢離をして身を清めます。

行者堂の中の護摩を炊く場所。

役行者(えんのぎょうじゃ)像。

行者堂の隣には聖天堂があり、ここからは浄土池が目の前に開けています。

浄土池の反対側から聖天堂を眺める。

境内には身代わり観音もあり、お堂の中には七福神も並んでいます。

小さな漢音さまに水をかけ、身体の痛むところをタワシでこすると治ると言われてるとか。

帰り道にはこんな提灯が・・・。

桜と紅葉の名所らしいけれどまだ季節はずれ。境内で酔芙蓉を見つけました。

根来寺 公式HP http://www.negoroji.org/

2015年10月19日

粉河寺

秋の好天の一日、和歌山県北部の紀の川沿いの「根来寺」「粉河寺」「九度山」を巡りました。

先ずは「粉河寺(こかわでら)から。

http://www.kokawadera.org/

粉河寺に離接する粉河産土神社の秋の例祭に偶然遭遇して十二単の女性を見ることができました。華麗なるラッキー遭遇。

地域の氏神様・粉河産土(うぶすな)神社。

奈良時代末770年に開創と言われる粉河寺は紀の川市にあり塔頭が一列に並んでるので拝観しやすい。開祖は大伴孔子古(おおとものくじこ)。本尊は千手千眼観世音菩薩、この秘仏は絶対に観られないそうです。

朱塗りの大門。

散髪屋さんの神様?丸刈りと四角刈の木が参道にありました。

粉河寺の山門。ここの仁王さんは4体・四天王が睨みをきかせていました。

粉河寺・本堂。

ちょっと風変わりな屋根ですね。

本堂前には桃山時代スタイルの石庭があります。

幼い聖徳太子の像が見られる「太子堂」のお庭。

境内の北の奥には十禅律院がありました。

ここは喘息封じにも効くと書かれていました。

知人に時々喘息で苦しんでる方がいるのでお詣りしてお札を買いました。

十禅律院のお庭。

なぜか願かけの小さなこけしのようなものが奉納されてました。1体千円はちょっと高い気がします。

ゆったりした境内や参道には「同行二人」と書かれた白い法被を来た方が大勢来てらっしゃいました。それもそのはず粉河寺は西国第三札所

なんです。

紀の川の道の駅・万葉の里にも寄りました。

粉河寺の大門の前の茶屋で売っていた中が黒い甘い柿。

1個千円と言ってた「紀の川」と言う品種は茶店よりは小ぶりでしたが、2個で200円でした。

やはり道の駅には寄るべきですね。

ちょっと小ぶりと言っても普通のサイズよりは大きく甘かったですよ。

先ずは「粉河寺(こかわでら)から。

http://www.kokawadera.org/

粉河寺に離接する粉河産土神社の秋の例祭に偶然遭遇して十二単の女性を見ることができました。華麗なるラッキー遭遇。

地域の氏神様・粉河産土(うぶすな)神社。

奈良時代末770年に開創と言われる粉河寺は紀の川市にあり塔頭が一列に並んでるので拝観しやすい。開祖は大伴孔子古(おおとものくじこ)。本尊は千手千眼観世音菩薩、この秘仏は絶対に観られないそうです。

朱塗りの大門。

散髪屋さんの神様?丸刈りと四角刈の木が参道にありました。

粉河寺の山門。ここの仁王さんは4体・四天王が睨みをきかせていました。

粉河寺・本堂。

ちょっと風変わりな屋根ですね。

本堂前には桃山時代スタイルの石庭があります。

幼い聖徳太子の像が見られる「太子堂」のお庭。

境内の北の奥には十禅律院がありました。

ここは喘息封じにも効くと書かれていました。

知人に時々喘息で苦しんでる方がいるのでお詣りしてお札を買いました。

十禅律院のお庭。

なぜか願かけの小さなこけしのようなものが奉納されてました。1体千円はちょっと高い気がします。

ゆったりした境内や参道には「同行二人」と書かれた白い法被を来た方が大勢来てらっしゃいました。それもそのはず粉河寺は西国第三札所

なんです。

紀の川の道の駅・万葉の里にも寄りました。

粉河寺の大門の前の茶屋で売っていた中が黒い甘い柿。

1個千円と言ってた「紀の川」と言う品種は茶店よりは小ぶりでしたが、2個で200円でした。

やはり道の駅には寄るべきですね。

ちょっと小ぶりと言っても普通のサイズよりは大きく甘かったですよ。

2015年09月24日

山の辺の道

天理から桜井へ続く「山の辺の道」12キロを歩かずに車でピックアップしながら巡りました。

先ずは天理の石上神宮(いそのかみじんぐう)。境内に入ると「コケコッコー!」と鶏がさかんに鳴いて」います。

多くの鶏が放し飼い。

綺麗な雄鶏と雌のつがい、雌が雄のそばを離れようとしません。

石上神宮は日本最古の神社のひとつで物部氏の総氏神です。

楼門は重文です。

本殿は国宝です。

摂末社の「出雲建雄いずもたけお神社」も国宝です。

鏡池には鯉の仲間・珍しいワタカが泳いでいます。

石上神宮から桜井の大神神社までが山の辺の道、ここからスタートですの看板。

サボりの我々は桜井の大神神社に車で移動します。

大神神社(おおみわじんじゃ)はとてつもなく大きな鳥居があり、常々近鉄名古屋線から見て「あの鳥居は何だろう」と思っていたところです。

これは巨大!大神神社の「一の鳥居」

大神神社はご神体を持たない神社で、強いて言えば神社の裏の大三輪山がご神体だそうです。

本殿。ここから大三輪山に登れるようになってます。

私でも登れるかしら?と神官に聞く観光客。

こちらは病気平癒、知恵の神様、など総合的な願いことをかなえてくれるとあって、かなりのお詣りの人々が参拝がてらに来ていました。

もちろん「三輪そうめん」を食べる目的もあるのでしょうが。

御祓いもしてもらえます。

山の中腹にあるのに広い池があります。

その隣には中島にお社がある小さい池もあります。

何故かこちらは「なでウサギ」、頭は撫ぜられてピカピカに。

もちろん私は「ぼけ封じ地蔵」にお詣りしました。

大神神社の展望台からは大和三山が遠望できます。

せっかく天理に来たのだからと、天理教本部に寄りました。

広大な瓦葺きの本部、遠望。信者じゃなくても自由に入ることが出来ます。内部の広さにビックリ!あちこちで信者の皆さんがお祈りしていました。

本部の周りには大きな関連施設がいたるところに・・大学や高校、宿泊施設や資料館など。独特の様式の大きな建築物にはビックリしました。

石上神宮と大神神社は有名なパワースポットだと聞いて出かけたのですが、私がニブイのかパワーは全く感じませんでした。

でも汗ばむほどの晴天のシルバーウィーク、今度は12キロを歩いてみようかな。努力なしにパワーは感じない?

2015年04月05日

岩船寺(がんせんじ)

浄瑠璃寺の近くにある岩船寺でも秘仏公開をしていると言うので寄ってみました。

山に抱かれたこじんんまりしたお寺で。紫陽花が有名。

十三重の石塔。

こちらにも三重の塔があります。

本堂で公開されている秘仏は「弁財天」と「羅刹天」。しかしずらりと並ぶ仏像はみどころ満点でした。

本堂

ピンクの椿。

紙の原料になるミツマタの花を初めてみました。

この近辺には石仏が多いらしくで境内にもありました。

石室不動王立像。

石に彫られた地蔵。

鐘楼の吊り鐘はだれでも撞けて無料。その音色の良さにはビックリ!1分は尾を引いて感動が続きます。

山の森に囲まれた岩船寺、紫陽花だらけなので季節にはさぞ隠れた名所になることでしょう。

お寺の前には無人の100円お漬物の袋がずらりと並んでそれも美味しそうでした。

あたりには人影もなし。癒しのお寺です。何でも高野山に連なるお寺だそうです。

山に抱かれたこじんんまりしたお寺で。紫陽花が有名。

十三重の石塔。

こちらにも三重の塔があります。

本堂で公開されている秘仏は「弁財天」と「羅刹天」。しかしずらりと並ぶ仏像はみどころ満点でした。

本堂

ピンクの椿。

紙の原料になるミツマタの花を初めてみました。

この近辺には石仏が多いらしくで境内にもありました。

石室不動王立像。

石に彫られた地蔵。

鐘楼の吊り鐘はだれでも撞けて無料。その音色の良さにはビックリ!1分は尾を引いて感動が続きます。

山の森に囲まれた岩船寺、紫陽花だらけなので季節にはさぞ隠れた名所になることでしょう。

お寺の前には無人の100円お漬物の袋がずらりと並んでそれも美味しそうでした。

あたりには人影もなし。癒しのお寺です。何でも高野山に連なるお寺だそうです。

2015年04月04日

浄瑠璃寺・秘仏公開

重文・吉祥天女像が期間限定で公開されてると言うので、馬酔木で有名な浄瑠璃寺に行ってきました。

奈良だとばかり思ってましたが京都府木津町の加茂でした。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E7%91%A0%E7%92%83%E5%AF%BA

国宝が多くあいにくの雨模様だったので境内は人も少なくしっとりした風情を楽しみました。

真ん中に広い池があり、国宝の本堂と三重塔が配置されてます。

本堂の中には大きな西方九体阿弥陀如来像(国宝)が西に向かってお詣りできるように東向きに安置されています。

撮影禁止なのでHPから。

雨に煙る三重塔

馬酔木(あしび)の寺としても有名で山門前には馬酔木の白い花がちょうど満開でたくさん並んでました。

池の周りの散策道には三つ葉ツツジがほぼ満開。

三つ葉ツツジ遠望。

ボケの花。

境内の前には自由に見られる和風レストハウスのお庭がありました。

白いモクレンは町中でもよく見かけますが、ここは紫のモクレン。

枝垂れ桜

土佐ミヅキ

2015年01月04日

京都・錦天満宮

京都の錦小路の東の突き当りにある錦天満宮では毎年お詣りに行ってます。

小さな神社ながら何故か私と相性がいいのです。

アクセスのいい場所なので20人くらいの善男善女が並んでいました。

天神さんに付きものは「牛」。菅原道真は学問の神様として有名なので、頭は皆が撫ぜるのでピカピカになってしまっています。私は年末からの喉風邪が完治していないので、牛の喉を祈りを込めて撫ぜました。

錦天満宮から西には京都の台所「錦市場」が続きます。いつも凄い人出と観光客です。

市場の西の入り口。

京都市内は2日前に降った雪がまだ残っていました。足元が悪い。

京都に泊まった時には必ず訪れるお店が三条木屋町下がるの「治六亭」です。

http://www.kizakura.co.jp/ja/j_top.cgi?id=1

伏見の酒蔵「黄桜」の直営店です。

おばんざいセットは1,000円の人気メニューです。

お正月らしい盛り付けのぶりトロ。

二種類のマグロの食べ比べ。

さすが酒蔵なので、豚ロースの酒粕鍋のおいしいことっ!!

四条のホテルから三条へは高瀬川沿いに木屋町筋を歩きます。

四条の交差点からはほぼ満月のお月さんが出ていました。小さいけどお分かりになるかな?

高瀬川沿いには多くの食べ物屋が並びます。

坂本龍馬でおなじみ旧土佐藩藩邸跡も高瀬川沿いにあり、跡地は立誠小学校になりましたが、現在は市民の交流やイベント会場になっています。

小さな神社ながら何故か私と相性がいいのです。

アクセスのいい場所なので20人くらいの善男善女が並んでいました。

天神さんに付きものは「牛」。菅原道真は学問の神様として有名なので、頭は皆が撫ぜるのでピカピカになってしまっています。私は年末からの喉風邪が完治していないので、牛の喉を祈りを込めて撫ぜました。

錦天満宮から西には京都の台所「錦市場」が続きます。いつも凄い人出と観光客です。

市場の西の入り口。

京都市内は2日前に降った雪がまだ残っていました。足元が悪い。

京都に泊まった時には必ず訪れるお店が三条木屋町下がるの「治六亭」です。

http://www.kizakura.co.jp/ja/j_top.cgi?id=1

伏見の酒蔵「黄桜」の直営店です。

おばんざいセットは1,000円の人気メニューです。

お正月らしい盛り付けのぶりトロ。

二種類のマグロの食べ比べ。

さすが酒蔵なので、豚ロースの酒粕鍋のおいしいことっ!!

四条のホテルから三条へは高瀬川沿いに木屋町筋を歩きます。

四条の交差点からはほぼ満月のお月さんが出ていました。小さいけどお分かりになるかな?

高瀬川沿いには多くの食べ物屋が並びます。

坂本龍馬でおなじみ旧土佐藩藩邸跡も高瀬川沿いにあり、跡地は立誠小学校になりましたが、現在は市民の交流やイベント会場になっています。

2015年01月02日

大仏さんにご挨拶

新年恒例、奈良の大仏さんにご挨拶に行きました。

国宝が多い東大寺でも大仏殿には「大仏殿」「盧舎那仏」「八角灯籠」と3つの国宝があります。

そこそこ多い人出の半数近くは近隣諸国からのような感じでした。彼らにはもちろん宗教的意味合いはないのでしょう。盧舎那仏の前で手を合わせてる人もあまり見かけませんでした。

でも、お賽銭を覗くと外国の紙幣や通貨も見られました。お詣りなしでもお賽銭は出すのかな?

大仏殿の前の国宝・八角灯籠。近づくと天女の彫刻も。

大仏殿の中には鹿はいませんが、参道には相変わらず多くの鹿がいて記念撮影の格好のモデルになっていました。

カメラを向けるとすぐ鹿せんべいをおねだりに来ます。

角を切られたオスの鹿

大仏殿の内部は撮影OKです。

大仏さまの右手には「虚空蔵菩薩」

左には「如意輪観音」像です。

大仏殿の東西南北には四天王のうち2つの大きな立像が大仏を守っています。

広目天。

多聞天。

盧舎那仏はまるで人格があるかのような親しみを持ちます。西暦752年の建立以来、何度も焼失したとは言え、初詣に行くと言うより「会いに行く」と言う感覚になってしまします。勿論、手を合わせてお詣りもしましたが。

私は「薫風」と言うお線香を買いました。

国宝が多い東大寺でも大仏殿には「大仏殿」「盧舎那仏」「八角灯籠」と3つの国宝があります。

そこそこ多い人出の半数近くは近隣諸国からのような感じでした。彼らにはもちろん宗教的意味合いはないのでしょう。盧舎那仏の前で手を合わせてる人もあまり見かけませんでした。

でも、お賽銭を覗くと外国の紙幣や通貨も見られました。お詣りなしでもお賽銭は出すのかな?

大仏殿の前の国宝・八角灯籠。近づくと天女の彫刻も。

大仏殿の中には鹿はいませんが、参道には相変わらず多くの鹿がいて記念撮影の格好のモデルになっていました。

カメラを向けるとすぐ鹿せんべいをおねだりに来ます。

角を切られたオスの鹿

大仏殿の内部は撮影OKです。

大仏さまの右手には「虚空蔵菩薩」

左には「如意輪観音」像です。

大仏殿の東西南北には四天王のうち2つの大きな立像が大仏を守っています。

広目天。

多聞天。

盧舎那仏はまるで人格があるかのような親しみを持ちます。西暦752年の建立以来、何度も焼失したとは言え、初詣に行くと言うより「会いに行く」と言う感覚になってしまします。勿論、手を合わせてお詣りもしましたが。

私は「薫風」と言うお線香を買いました。

2014年11月22日

紅葉の名寺・勝尾寺

箕面市の山の中にある紅葉の名所・勝尾寺(かつおうじ)に行きました。

勝運の寺と言うだけあって至る所にダルマがありました。

一緒に行った知人によると昔はもっとどこにでもある古いお寺だったとか。今は観光客も多く新しい仕掛けや設備も整っていました。たぶん商売がお上手なんでしょう。

先ず山門の後ろにある弁天池には「霧を発生させる装置」が有り、絶えず池面に霧が発生していて驚かされました。

境内のいたるところで紅葉が見られます。

今年最後の紅葉見物になるかと思ってしっかり鑑賞しました。

時節柄、椿の花も結構多い。

白い椿

ピンクの椿

参道脇に植えられた背の低い椿

源平内乱で焼失した堂や塔も源頼朝によって再建されたそうです。

本堂と山門は豊臣秀吉が再建したそうです。

池の向こうには多宝塔が目立ってました。

本堂です。

境内の至るところに小さなダルマが奉納されていて、願いごとでも書いてあるのかと思ってひっくり返して裏を見ても何も書いてませんでした。

境内の遠景です。境内はかなり広くて楽しめるお寺になっています。

弁天池のそばには落水も有り弁財天を祀ってあるからか、鳥居がありました。

霧が流れる弁天池からお寺を眺めれば・・・・。

もとは「勝王寺」と言ってたそうですが、王に勝つのはとんでもないと言うことで「勝尾寺」」に変えたそうです。でも読み方は「かつおうじ」です。

勝尾寺 072-721-7010

箕面の大滝のさらに奥に位置します。

路線バスもありましたよ。

勝尾寺 http://www.katsuo-ji-temple.or.jp/

勝運の寺と言うだけあって至る所にダルマがありました。

一緒に行った知人によると昔はもっとどこにでもある古いお寺だったとか。今は観光客も多く新しい仕掛けや設備も整っていました。たぶん商売がお上手なんでしょう。

先ず山門の後ろにある弁天池には「霧を発生させる装置」が有り、絶えず池面に霧が発生していて驚かされました。

境内のいたるところで紅葉が見られます。

今年最後の紅葉見物になるかと思ってしっかり鑑賞しました。

時節柄、椿の花も結構多い。

白い椿

ピンクの椿

参道脇に植えられた背の低い椿

源平内乱で焼失した堂や塔も源頼朝によって再建されたそうです。

本堂と山門は豊臣秀吉が再建したそうです。

池の向こうには多宝塔が目立ってました。

本堂です。

境内の至るところに小さなダルマが奉納されていて、願いごとでも書いてあるのかと思ってひっくり返して裏を見ても何も書いてませんでした。

境内の遠景です。境内はかなり広くて楽しめるお寺になっています。

弁天池のそばには落水も有り弁財天を祀ってあるからか、鳥居がありました。

霧が流れる弁天池からお寺を眺めれば・・・・。

もとは「勝王寺」と言ってたそうですが、王に勝つのはとんでもないと言うことで「勝尾寺」」に変えたそうです。でも読み方は「かつおうじ」です。

勝尾寺 072-721-7010

箕面の大滝のさらに奥に位置します。

路線バスもありましたよ。

勝尾寺 http://www.katsuo-ji-temple.or.jp/

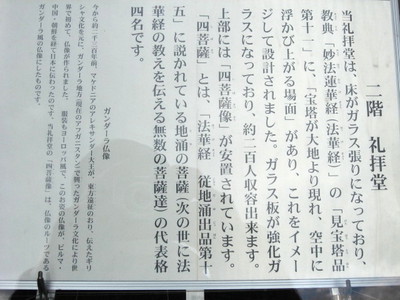

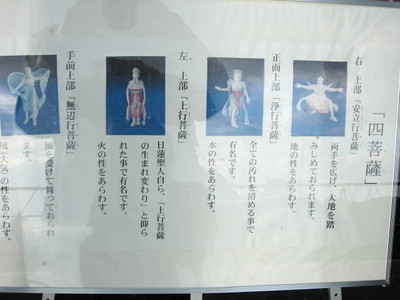

2014年11月21日

北極星を祀る妙見山

前から行きたかったけれどアクセスが悪いので実現しなかった能勢妙見山。今回は知人の足があったので実現しました。

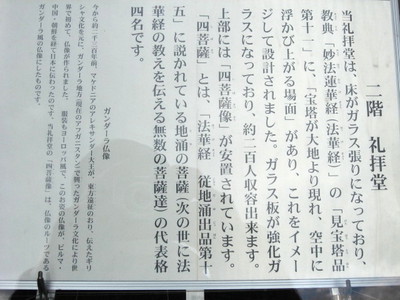

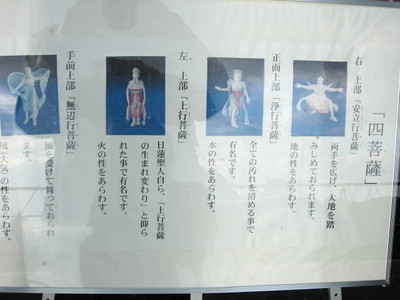

巨大な星嶺は強化ガラス製。中には入れないけれど覗き見はできます。

中には4人の菩薩が宙を飛ぶように祀られてるのが見えました。

特別な日だけ中に入られるそうです。

日蓮宗霊場「能勢妙見山」は妙見大菩薩をお祀りし、妙見大菩薩とは人の運命を司る星々の王・北極星の神様だそうです。だから至る所に十字軍のマークのような十字が見えます。神馬にも。

山上は意外に狭く、境内もこぢんまりしています。開運殿と呼ばれる本殿も小さい。

日蓮宗の開祖 日蓮上人の銅像

源氏を祖とする能勢家は一時滅びましたが再興させた能勢頼次公の銅像

妙見山で一番目立つのが信徒会館「星嶺」。星降り伝説を象徴するガラスの尖がった建物です。信仰のルーツ「星」と能勢家の紋章「矢筈」をモチーフに京大の高松伸教授がデザインしたそうです。

山門は大阪府能勢町と兵庫県川西市の府県境に建っています。

少しだけ紅葉の見られる公園もありました。

南天の赤い実も。

山の上にあるので、景色は抜群。川西の住宅も良く見えます。

鳥居があるから妙見山は神社なんですね。

余談ですが、我々仲間が良く行く居酒屋「竹うち」への道順の曲がる店・天神橋筋3丁目の土居陶器店もここの信徒だったみたい。献灯していました。

能勢妙見山観光協会 072-739-0329

http://www.myoken.org/menu.html

山上へと続くケーブルとリフトは土・日・祝しか運転していないみたいだし、冬季は休んでるとか。車では行けます。

巨大な星嶺は強化ガラス製。中には入れないけれど覗き見はできます。

中には4人の菩薩が宙を飛ぶように祀られてるのが見えました。

特別な日だけ中に入られるそうです。

日蓮宗霊場「能勢妙見山」は妙見大菩薩をお祀りし、妙見大菩薩とは人の運命を司る星々の王・北極星の神様だそうです。だから至る所に十字軍のマークのような十字が見えます。神馬にも。

山上は意外に狭く、境内もこぢんまりしています。開運殿と呼ばれる本殿も小さい。

日蓮宗の開祖 日蓮上人の銅像

源氏を祖とする能勢家は一時滅びましたが再興させた能勢頼次公の銅像

妙見山で一番目立つのが信徒会館「星嶺」。星降り伝説を象徴するガラスの尖がった建物です。信仰のルーツ「星」と能勢家の紋章「矢筈」をモチーフに京大の高松伸教授がデザインしたそうです。

山門は大阪府能勢町と兵庫県川西市の府県境に建っています。

少しだけ紅葉の見られる公園もありました。

南天の赤い実も。

山の上にあるので、景色は抜群。川西の住宅も良く見えます。

鳥居があるから妙見山は神社なんですね。

余談ですが、我々仲間が良く行く居酒屋「竹うち」への道順の曲がる店・天神橋筋3丁目の土居陶器店もここの信徒だったみたい。献灯していました。

能勢妙見山観光協会 072-739-0329

http://www.myoken.org/menu.html

山上へと続くケーブルとリフトは土・日・祝しか運転していないみたいだし、冬季は休んでるとか。車では行けます。

2014年11月20日

隠れた紅葉の名所・久安寺

大阪府池田市の久安寺はあまり知られてないけど、紅葉がとても綺麗でした。

落ち葉も綺麗。

秋燃える。

楼門への道の両側にも。

重要文化財の楼門

本堂

本堂裏の池のある虚空園(バン字池)の紅葉。バン字とは(こころのこと)だそうです。

秀吉も参拝して月見茶会をしたと伝えられています。

回廊横の紅葉

回廊(三十三所堂)の中の仏像

石燈籠の道にかぶるような紅葉

盛りを過ぎた?紅葉

池田から亀岡へ行くR423添いの伏尾荘の前にあります。

境内は思ったより広く、至るところで紅葉が楽しめます。

阪急池田からバス15分

車で5㌔

072-752-1857

宗教法人高野山真言宗「久安寺」 http://kyuanji.jp/

落ち葉も綺麗。

秋燃える。

楼門への道の両側にも。

重要文化財の楼門

本堂

本堂裏の池のある虚空園(バン字池)の紅葉。バン字とは(こころのこと)だそうです。

秀吉も参拝して月見茶会をしたと伝えられています。

回廊横の紅葉

回廊(三十三所堂)の中の仏像

石燈籠の道にかぶるような紅葉

盛りを過ぎた?紅葉

池田から亀岡へ行くR423添いの伏尾荘の前にあります。

境内は思ったより広く、至るところで紅葉が楽しめます。

阪急池田からバス15分

車で5㌔

072-752-1857

宗教法人高野山真言宗「久安寺」 http://kyuanji.jp/

2014年10月27日

聖徳太子の生誕地・橘寺

聖徳太子の生誕地・あすか橘寺。

酔芙蓉の見どころでもあります。

盛りは過ぎたようですが、まだあちこちに咲いてました。白とピンクの酔芙蓉。

酔芙蓉畑。

橘寺の秋の秘仏公開は聖倉殿で立像一木造の仏像など5点が公開されてましたが、撮影禁止でした。

境内にある二面石(飛鳥時代)。人の心の善悪二相を表したもの。右が善相。

阿弥陀三尊を本尊とする往生院。

往生殿の聖徳太子の木像

往生殿の天井には著名な画家の華の絵がはめ込まれています。寝転んで撮りました。

本殿に掲げられた聖徳太子生誕の地の看板

本殿。内部は撮影禁止です。

往生院の前には鮮やかな紫の「紫式部」の実がたわわです。

近づいてみました。

太子の愛馬 黒の駒

酔芙蓉の見ごろはやはり9月中旬だとか。

この畑いっぱいに咲くそうです。

あすか橘寺

0744-54-2026

http://www9.plala.or.jp/kinomuku/tachibana.html

酔芙蓉の見どころでもあります。

盛りは過ぎたようですが、まだあちこちに咲いてました。白とピンクの酔芙蓉。

酔芙蓉畑。

橘寺の秋の秘仏公開は聖倉殿で立像一木造の仏像など5点が公開されてましたが、撮影禁止でした。

境内にある二面石(飛鳥時代)。人の心の善悪二相を表したもの。右が善相。

阿弥陀三尊を本尊とする往生院。

往生殿の聖徳太子の木像

往生殿の天井には著名な画家の華の絵がはめ込まれています。寝転んで撮りました。

本殿に掲げられた聖徳太子生誕の地の看板

本殿。内部は撮影禁止です。

往生院の前には鮮やかな紫の「紫式部」の実がたわわです。

近づいてみました。

太子の愛馬 黒の駒

酔芙蓉の見ごろはやはり9月中旬だとか。

この畑いっぱいに咲くそうです。

あすか橘寺

0744-54-2026

http://www9.plala.or.jp/kinomuku/tachibana.html

2014年10月26日

紅葉してない談山神社

阪神なんば線の開通で、近鉄が三宮まで乗り入れ、奈良と神戸は1本につながった。阪神の駅に「祈りの回廊」と言う奈良の神社仏閣の秋の秘仏公開のパンフレットが出ていたので、廻って来ました。

紅葉の名所「談山神社」。十三重の塔で有名ですが、季節的に早すぎたのか周りはまだ緑のもみじばかりで、これが紅葉するとさぞ見事だろうなと想像するだけでした。

ほんの少しだけは紅葉してましたが・・・。

それでもこの程度。

重要文化財の本殿。

多武峰(とうのみね)にある談山神社は、その昔、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌子(後の藤原鎌足)が蘇我入鹿の暴虐を倒す相談をした場所として知られ、大化改新談合の地と言われています。

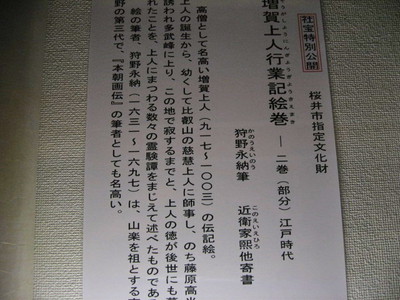

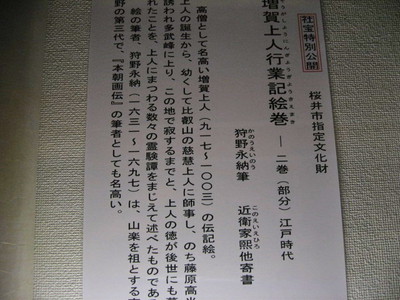

本殿の中では秋の特別展「増賀上人行業絵巻」が展示されていました。

増賀上人は917年~1003年の高僧で談山神社ゆかりの人物です。

絵巻物は後世の狩野永納(1631~97)の手になるものです。

本殿の中にある御神殿。

本殿の回廊には釣り燈籠がぶらさがり、遠くの山々も眺められ、多武峰がかなり山深いことが分かります。

ここには「蹴鞠の庭」もあり飛鳥時代の優美を今に伝えています。4月と11月には「けまり祭」も行われています。

重文「神廟拝所」にはベールに包まれた藤原鎌足座像がありましたが、うっすらとしか見えません。

この日は暑いくらいの晴天の日でしたが、さすがは標高があるのか、少しひんやりしてました。

紅葉の頃には多くの観光バスや人々が訪れることでしょう。

神社の正面には割に大きな「多武峰観光ホテル」もありました。

談山神社

0744-49-0001

http;//tanzan.or.jp

拝観料 500円

紅葉の名所「談山神社」。十三重の塔で有名ですが、季節的に早すぎたのか周りはまだ緑のもみじばかりで、これが紅葉するとさぞ見事だろうなと想像するだけでした。

ほんの少しだけは紅葉してましたが・・・。

それでもこの程度。

重要文化財の本殿。

多武峰(とうのみね)にある談山神社は、その昔、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌子(後の藤原鎌足)が蘇我入鹿の暴虐を倒す相談をした場所として知られ、大化改新談合の地と言われています。

本殿の中では秋の特別展「増賀上人行業絵巻」が展示されていました。

増賀上人は917年~1003年の高僧で談山神社ゆかりの人物です。

絵巻物は後世の狩野永納(1631~97)の手になるものです。

本殿の中にある御神殿。

本殿の回廊には釣り燈籠がぶらさがり、遠くの山々も眺められ、多武峰がかなり山深いことが分かります。

ここには「蹴鞠の庭」もあり飛鳥時代の優美を今に伝えています。4月と11月には「けまり祭」も行われています。

重文「神廟拝所」にはベールに包まれた藤原鎌足座像がありましたが、うっすらとしか見えません。

この日は暑いくらいの晴天の日でしたが、さすがは標高があるのか、少しひんやりしてました。

紅葉の頃には多くの観光バスや人々が訪れることでしょう。

神社の正面には割に大きな「多武峰観光ホテル」もありました。

談山神社

0744-49-0001

http;//tanzan.or.jp

拝観料 500円

2014年10月25日

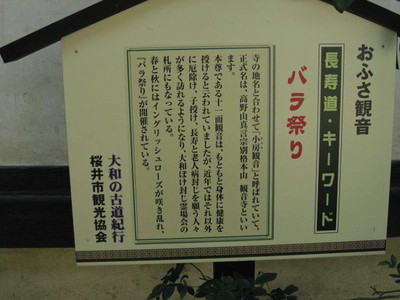

おふさ観音のバラ

バラで有名な奈良の大和八木の「おふさ観音」に行きました。

高野山真言宗の別格本山でご本尊は十一面観音だそうです。

でも、春と秋のバラ園で有名です。

こちらのバラ園の花は大輪ではなく小ぶりです。

山門から本堂の前まではすべてバラ園になっています。

土地の娘が歩いてると白い亀に乗った観音さまが現れたたそうです。

そのためか亀池にはたくさんの亀が甲羅干しをしていました。

秋のバラ祭りは11月30日まで開催されています。

平日でしたが主に年配の方がそこそこ来ていました。

本堂では300円で呆け封じの祈祷もしてくれるので、それでシニアが多かったのかな。

この日は3名の方が住職に祈祷して貰ってました。その時、名前と生年月日を大声で言われてたので境内にいるとまる聞こえ、ちょっと恥ずかしい。

呆け封じのお経を書いた枕に敷く日本手ぬぐいも売っていました。

民家の中にあるお寺にしては奥行もありカフェもあります。駐車場も4か所にあるので結構お詣りの方は多いのかな。

日本庭園

境内にはバラのアーチもあり、雲ひとつないこの日の青空の下、かなり癒されました。

亀池の横ではすでに紅葉が・・・。

おふさ観音 縁起

おふさ観音

0744-22-2212

http;//www.ofusa.jp

この日は暑いくらいの晴天で、気分が良かったので、あと2つのお寺と神社にお詣りしました。

それはまたの機会に。